Criminologie animale : une nouvelle discipline pour un monde en mutation sur la place de l’humain

« Sujet violenté ou objet de violences – Quelle place pour l’animal en criminologie ? » est le titre d’un article scientifique fort intéressant de Serge Garcet et Wendy Roufosse paru en 2023 dans la Revue de la faculté de Droit de l’Université de Liège, qui met en lumière une discipline innovante ; en voici une synthèse

Des racines environnementales à une discipline émancipée

La criminologie animale s’est progressivement détachée de la criminologie environnementale, une discipline qui, dès les années 1990, étudiait les préjudices environnementaux, y compris ceux touchant la faune. Historiquement, les recherches sur les animaux se sont concentrées sur leur rôle de ressources naturelles, avec des enquêtes sur le braconnage ou le trafic illégal d’espèces. Mais un courant distinct a émergé, porté par des penseurs comme Piers Beirne (1999), qui ont vu dans la maltraitance animale une injustice méritant une attention propre, au-delà de son lien avec la violence humaine. Ce champ s’est élargi pour inclure des problématiques variées, des violences domestiques impliquant des animaux aux conditions d’élevage intensif, révélant ainsi des dynamiques sociales complexes et des enjeux éthiques profonds.

Le spécisme, un prisme à déconstruire ?

Le spécisme, défini par Peter Singer comme un préjugé favorisant l’espèce humaine, est au cœur des réflexions de la criminologie animale non spéciste. Ce biais, profondément ancré dans nos cultures, justifie des traitements inégaux selon l’appartenance à une espèce, reléguant les animaux à des objets d’exploitation. Le « paradoxe de la viande » (Loughnan, 2010) en est un exemple frappant : bien que la majorité condamne la souffrance inutile des animaux, la consommation de viande perdure. Les mécanismes socio-cognitifs – dissonance cognitive, désengagement moral – permettent de banaliser ces pratiques. Cette criminologie s’attache à décrypter ces processus, explorant comment nos croyances et stéréotypes façonnent une acceptation passive de la violence, notamment dans des secteurs comme l’agroalimentaire ou la chasse, où les normes sociales masquent souvent la réalité des préjudices.

Une réflexion éthique et juridique en mouvement

La prise de conscience de la sentience (sensibilité, émotions) animale, soutenue par des avancées en éthologie cognitive (de Waal, 2020), a bouleversé les paradigmes. Les animaux ne sont plus de simples ressources, mais des êtres capables de ressentir, méritant une considération morale. Des philosophes comme Derrida (2006) et Burgat (2012) ont alimenté ce débat, critiquant l’humanisme métaphysique qui exalte l’homme au détriment du vivant. Juridiquement, cette évolution pousse à repenser des lois souvent utilitaristes, qui peinent à protéger les animaux pour eux-mêmes. En adoptant une approche non légaliste, la criminologie animale intègre des abus tolérés, élevage intensif, expérimentation, dans son champ d’analyse, redéfinissant la notion de crime pour y inclure la souffrance individuelle, indépendamment des cadres légaux actuels.

Serge Garcet, un pionnier à l’Université de Liège

Professeur à l’Université de Liège, il est une figure centrale de cette criminologie novatrice. Spécialiste des comportements violents, il dirige des recherches au sein du département de criminologie de cette institution prestigieuse. Ses travaux explorent notamment les limites d’une définition strictement légale du crime, plaidant pour une approche plus large qui inclut les préjudices éthiques. Passionné par les intersections entre criminologie, psychologie sociale et philosophie, Serge Garcet s’intéresse aux mécanismes cognitifs qui banalisent la violence envers les animaux. Auteur reconnu, il combine rigueur scientifique et engagement éthique, visant à sensibiliser à la nécessité d’une justice élargie au vivant non humain, dans une démarche résolument transdisciplinaire.

Wendy Roufosse est une chercheuse et co-autrice de l’article, qui a collaboré avec Serge Garcet sur des travaux en criminologie, notamment à l’Université de Liège, où elle s’intéresse aux dimensions psychologiques et sociales des comportements criminels.

Vers une redéfinition du statut de l’animal

La criminologie animale non spéciste s’inscrit dans un contexte de crise écologique majeure, marquée par l’effondrement de la biodiversité. Elle rompt avec la vision anthropocentrée de la criminologie environnementale, qui assimile les animaux à des ressources à gérer. Désormais, elle les considère comme des victimes dotées d’une valeur intrinsèque, un virage appuyé par les connaissances sur leur conscience. Ce regard critique s’étend aux pratiques industrielles : en France, par exemple, 46 % des animaux chassés proviennent d’élevages, une réalité qui interroge la légitimité de ces activités. En étudiant les interactions entre législation, lobbies et désengagement moral, cette discipline pose les jalons d’une justice plus équitable, où la singularité de chaque animal est enfin prise en compte.

Lien vers l’article ici.

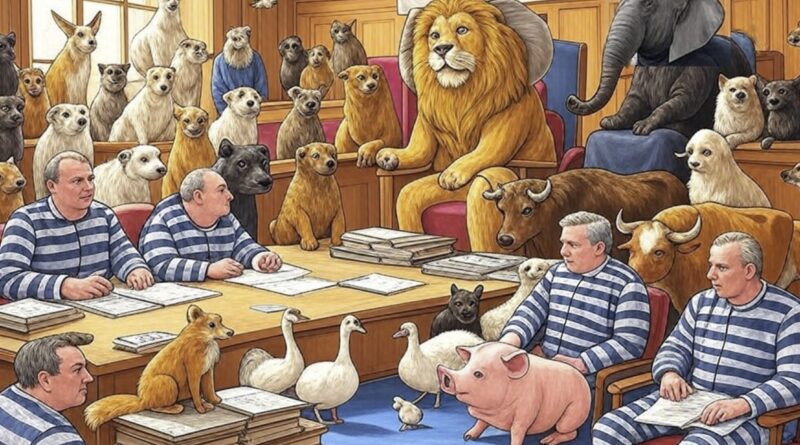

Image d’en-tête : Andrea pour Science infused

Science infuse est un service de presse en ligne agréé (n° 0324 X 94873) piloté par Citizen4Science, association à but non lucratif d’information et de médiation scientifique doté d’une Rédaction avec journalistes professionnels. Nous défendons farouchement notre indépendance. Nous existons grâce à vous, lecteurs. Pour nous soutenir, faites un don ponctuel ou mensuel.